为提升广大师生文化自信和对南京历史文化古城的文化认同感,3月30日下午,由人文与艺术教育中心、365英国上市网站官网联合主办的明德文化讲堂本学期第一讲,通过腾讯会议线上方式举行。本期讲堂由365英国上市网站官网张勇副教授讲解现代南京的市井里巷文化,赵超副教授主持。我校200余名师生、凤凰网江苏等友好媒体单位以及周边社区等共建单位部分员工在线观看了讲座直播。

(图1 张勇副教授接受南广采访时的介绍)

对于史称“六朝古都,十代都会”的南京,张勇老师将其比作西方的拜占庭和罗马,以代表中国古代政治文化中心之一的城市。同时,这座饱经岁月的城市也是张勇老师口中“六朝烟水气”的诞生之地。张勇老师认为阅读里巷就是在阅读历史,而日常生活烟水气的来源就是里巷文化,因此这种“六朝烟水气”和我们每一个人息息相关。我们生活在南京,更不可辜负南京的丰富的历史资源,在大学四年里要多走一走看一看南京的大街小巷,这是得到心灵的碰撞和文化之滋养最好方式。在学业之余以这种方式放松精神,也能拥有对南京更深刻的感悟,得到更多不一样的启发。

关于南京里巷文化是如何成为现代南京不可缺少的一部分的,张勇老师有独特的见解,她将其大致发展历程分为四个部分:

一是南京里巷文化的来源。从一到万的数字,各种各样的颜色,行业都可以成为里巷命名的选择,甚至名人,官衙,宗教也被纳入了命名的范围。张勇老师还提到了三牌楼和四牌楼的区别:三牌楼是对于名人学业的表彰,而四牌楼则与明代国子监有关。

(图2 张勇老师以乌衣巷为例为同学们作讲解)

二是里巷文化背后的历史。每个各具特色的里巷名字背后,都包孕着一段独一无二的过往。里巷是历史的活化石,许多地景记忆、文化价值都蕴藏于地名赋予的肌理中。有的里巷与历史事件相连,是跌宏历史的容器;有的里巷因名人而起,展示着其人的荣辱与坎坷;有的里巷以字附义,寄托着百姓的愿望与情感;还有的里巷反映着当地的风物特色等等。它是一个城市的文化代号,地域文化的载体。

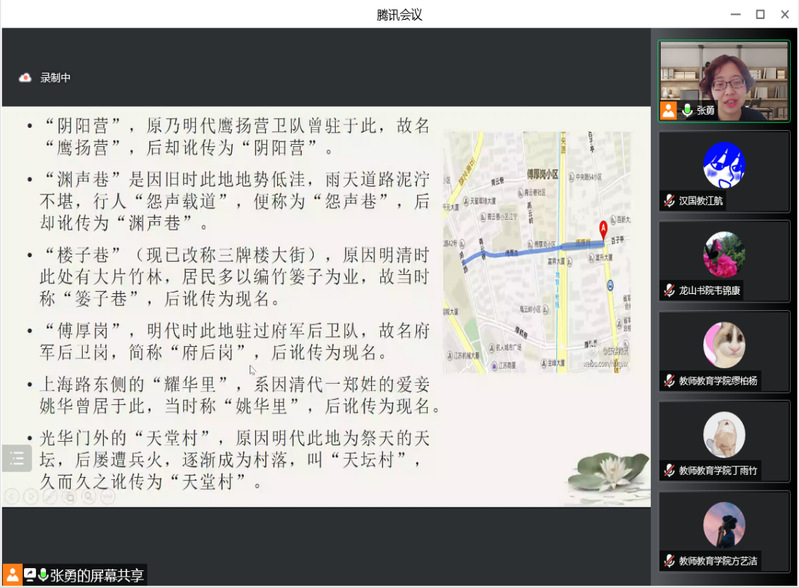

三是里巷文化与时代变迁。里巷的名称讹变早在清朝甘熙的《白下琐言》就有记载:“街巷之名,今昔多殊,间有可识者,皆讹舛,如乾鱼巷在斗门桥内,讹为甘雨巷;弓匠坊在铁作坊西,讹为弓箭坊;鼓铺廊在御街东,讹为书铺廊:草鞋街在斗门桥西,讹为彩霞街。”谈及此时,张勇老师指出:消失的不仅是里巷名称,还是与此相关的文化,并呼吁里巷文化不应该被淡出大众视野。

(图3 张勇老师展示各个里巷名称讹变)

四是里巷文化的非遗保护。历史上,中华民国发布了现代改造的城市规划文件《首都计划》,以及改革开放之后命名浪潮都对南京里巷文化进行保护,除了官方的老地名非遗保护,还包括民间南京里巷研究——“微南京”,该丛书虽然篇幅短小,但同时也具有小切口、个性化的特点,能从新颖的视角将我们代入南京里巷文化的细节中,从而更好地触及南京城市文化的方方面面。

在最后的互动环节中,张勇老师推荐了《山水城林话金陵》等地方文化丛书,鼓励同学们积极了解里巷构成的南京《清明上河图》,共同探访古都千年的历史、文化和社会风俗,在当下继承和发展这座历史名城的千年文脉、把握历史沿革的精髓。